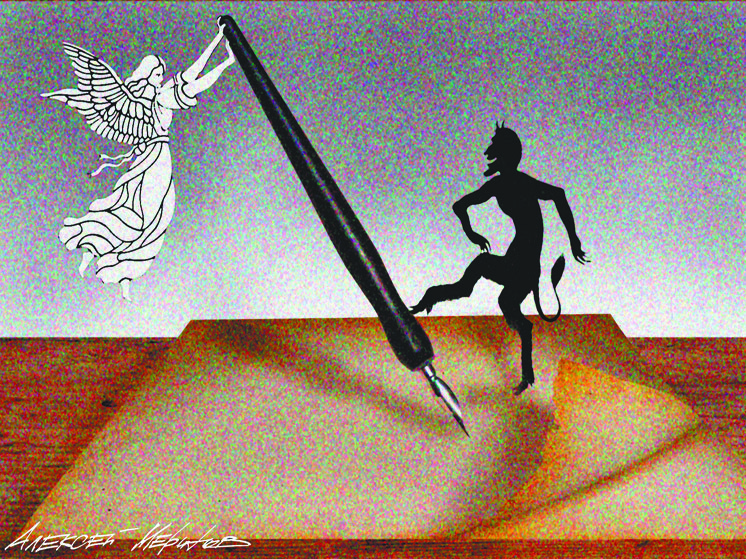

Праздничной вечер, посвященный торжеству, ознаменуется выступлениями завсегдатаев уютной писательской обители и презентацией моей книги «Тени Дома литераторов», повествующей об истории и судьбах приверженцев особняка, распростершегося меж Поварской и Большой Никитской улицами (бывшими Герцена и Воровского, а до того опять-таки Поварской и Большой Никитской) — рыцарей пера, печатной машинки, компьютерной графики и верстки.

Вотчина нетленного Слова… Прибежище Муз… Клуб избранных… Святилище возвышенных проявлений Духа… И лоно фривольных отвязных изысков фольклора касательно текущих беллетристических и политических интриг, злопыхательств о собратьях по профессии и призванию…

Творческая жизнь не замирала в этих чертогах ни на мгновение! Кипели, бурлили, перехлестывали через край нешуточные страсти и шумные дискуссии, сталкивались мнения, эхо докладов, обсуждений, диспутов вокруг новых и старых книг, фильмов, спектаклей широко распространялось из ЦДЛовских кулуаров по шумной, переполненной культурными событиями столице… А частенько охватывало с подачи безоглядных закоперщиков всю огромную державу.

Легендарный Оазис Вдохновения овеян сонмом противоречивых слухов, преданий, мистификаций, он причудливо сочетает в своем архитектурном облике и интерьерах приметы прошлого и нынешнего веков, совмещает абрис средневековой цитадели и кубатуру современных очертаний, хранит незримую, загадочную, намоленную атмосферу дополнительного измерения времени и пространства.

Анфилады залов — Большого, Малого, Дубового, Каминного, Библиотечного (плюс «Арт-кафе» и Нижний буфет и фойе) видели, слышали, помнят неповторимое: искрометные застольные ресторанные беседы и сухие тексты речей, произнесенных с трибун, шепотки кулис и железобетонные тексты партийных постановлений и официальных резолюций, скрижали стен запечатлели бессмертные эпопеи неформального общения великих мэтров прозы, поэзии, драматургии, в том числе детали их поистине эпохальных прелюбопытнейших междусобойчиков… Свидетелем удивительных драм, комедий, невероятных перипетий стал Дом, который манит, притягивает, завораживает захватывающими тайнами и вправе почитаться — наравне с небесными телами, эту догадку навевает находящийся поблизости Планетарий, — небольшой, но весьма значимой сложносочиненной планетой. Сколькие судьбы вращаются — неискусственными спутниками — вокруг этого немеркнущего светила, ведь посредством возвышенных строк оно влияет на гороскопы, формирует души, вылепливает характеры. И незримо спорит с самим Кремлем — за право быть и зваться сердцем России… Так или иначе — это сердце долгожителя… А что за долгожитель, если его память не накопила россыпей залихватских и грустных мемуаров? Если воспоминаний нет, жизнь прошла впустую.

Неофициальная, не зарегистрированная в справочниках и толковых словарях сага Дома литераторов продолжает воссоздавать себя… Пройденный с честью 90-летний отрезок невероятно ярок, да что там — блистателен и требует пристрастного осмысления и скромного превозношения, а то и воспевания!

Вот одно из них, преображенное для книги в новеллу с подкорректированными прообразами и видоизмененными именами.

Пестрый зал

Мы с Жекой пришли в ЦДЛ на вечер, посвященный выходу в свет альманаха «День поэзии», вел заседание автор советского, а затем и постсоветского гимна, бессменный руководитель российского отряда инженеров человеческих душ Феофан Грек. Большой зал был набит до отказа.

— Я буду не я, если он чего-нибудь не отколет, — шепнул Жека, увидев среди пришедших почитателей прекрасного искренних ненавистников Феофана — участников презентуемого сборника.

Феофан, озираясь и крутя головой на длинной шее, в этот момент изрек в микрофон:

— Мы находимся на дне поэзии. — И прибавил: — На самом дне!

— Во дает! — хохотнул Жека и потянул меня к выходу.

Я не торопился уходить.

Дальнейшая речь Феофана произвела на собравшихся воздействие, какое могло бы иметь выступление врача-диетолога, толкующего о пользе недоедания, перед изможденными ленинградскими блокадниками. Стихотворцы ждали если не дифирамба, то хотя бы поощрения, а Феофан — с невинным видом и простодушными глазами — их размазывал… Да, умел отмочить… Оговориться невзначай, внести раздрай, подлить масла. Взять хотя бы название киножурнала, который возглавлял: кому и куда вставляют со скрипом разматывающийся на заставке, предваряющей сатирические сюжеты, бикфордов шнур? Взяточникам? Нарушителям социалистической дисциплины? Или всему партийному аппарату сонной обломовской державы?

Обитатели «дна» со своих мест что-то гневно кричали, пытались доказать: рифмоплетство на подъеме, но заваривший кашу сфинкс удовлетворенно отмалчивался и поправлял узел галстука.

Жеку я нашел за столиком в Пестром зале с кофейной чашечкой (в которой плескался коньяк), под настенной росписью, исполненной Ильей Глазуновым и Херлуфом Бидструпом. Рядом клялись друг другу в вечной любви Кишмиш Бешбармаков и Ким Солдатов. Выпивать в писательском заповеднике очередной раз запретили — после вспыхнувшей в ресторане драки между поэтом Анатолием Перезреевым и прозаиком Кузьмой Белокаменновым.

Знал ли Жека, что вскорости будет сброшен с должности главного редактора журнала «Аллигатор» и получит направление в созданную на волне борьбы с алкоголизмом газету «Пьянству — бой энд герл»? Его, поклонника индийского виски и болгарской «мастики», венгерской «палинки» и отечественного «спотыкача», обяжут возглавить общество анонимных трезвенников и подписывать в печать статьи, толкующие о вреде волшебных напитков… Неисповедимы пути…

За соседним столиком обнимались, хватая друг друга за уши и взасос целуясь в уста, лауреат Государственной премии в области сельскохозяйственной публицистики Василий Обормотов и лауреат Ленинской премии в области структурной лингвистики Исай Егоров.

— Скажи, скажи, что я гений, — просил один.

— Сперва ты скажи, что я гений, — требовал второй.

С Исаем Егоровым я незадолго до того побывал в Костроме, на выездном секретариате Союза писателей РСФСР. Там он потчевал местное профсоюзное начальство баснями об удивительной сексуальной жизни медведей: «Он ее, голубушку, на лапах по берлоге носит, а уж потом долбит…»

Кто меня тянул за язык, толкал в ребро? Я спросил:

— Не коротки ли мишкины лапы для такого ухаживания? Как ее, голубушку, на коротких-то удержать? — И прибавил из детской классики: — «Оторвали мишке лапу… Все равно его не брошу, потому что он хороший». Или «ее не брошу»? Или «ей брошу»?

Повисла тишина. После паузы, немного неловкой, Исай, надо отдать ему должное, рассмеялся. Вслед заулыбались секретари профкома и обкома. Но, видимо, того замечания он мне не простил. Сейчас демонстративно не смотрел в мою сторону.

Горячо дышавший мне в ухо помощник оргсекретаря Союза писателей Юрия Зайченко Ким Солдатов, выпустивший фолиант репортажей о подвиге ограниченного контингента в Афганистане, и колоритнейший Кишмиш Бешбармаков (он, видно, тоже пришел на вечер поэзии, но не смог вырваться из буфета) вели беседу о возвышенном. Бешбармаков жаловался, что гребаная столица (он, новоиспеченный депутат Верховного Совета, переехал в квартиру на проспекте Калинина) его погубит: посетили гости, и — поскольку дров в окрестных скверах не нашлось — он содрал с пола дубовый паркет и устроил посреди спальни костер, чтобы пожарить мясо, а соседи вызвали пожарную охрану. Казус обсуждался на специально созванном президиумном совещании, где приняли резолюцию: выделить средства для ремонта и восстановления служебной жилплощади. Ким Кишмиша успокаивал и рассуждал о правильности культивируемого на Востоке уважении к старшим: «Мы в Афганистане стариков пускаем в расход последними…»

Уровень налива в том и другом был критический, под завязку, выше мозга, казалось, еще чуть-чуть, и спиртное потечет изо ртов наружу, но оба продолжали усердно вливать в себя чашку за чашкой.

Биография Кима вызывала сочувствие и гордость: подброшенный на порог детского дома в Йошкар-Оле, он вырос и возмужал на казенный счет, поступил в Суворовское училище, получил направление в Кронштадт, но сжег внутренности, хлебнув лишку технического, с примесью ацетона спирта, был комиссован и назначен шкипером школы юнг на Валааме, откуда сердце и приказ позвали служить интересам безопасности державы. Местом приложения сил определили Союз писателей: распущенные богемные нравы требовали сурового пригляда. Церберской своей деятельности Ким не стыдился, напротив, был убежден: информировать соответствующие органы о царящих в бомондных кругах настроениях необходимо.

Явившийся вскоре (точнее: спустившийся на лифте с небес поэзии) Феофан расцеловался с Кишмишем, Киму деловито пожал руку.

— Не дотащу…

Двинулись на улицу. Жека нес дипломат с коньяком. Я одной рукой поддерживал покачивающегося коренастого Бешбармакова, другой голосовал — ловил тачку.

— Ты — мой брат, — говорил Кишмиш, повиснув на мне и дыша в мой обонятельный орган перебродившими дрожжами. — Напишу стихотворение: «Мой русский брат…» Переведешь?

Внутрь вокзала его тащили волоком, нашли нужную платформу и вагон. Соседкой Кишмиша по СВ оказалась пышнотелая дама. Она, конечно, узнала автора виршей о конях, кинжалах, горных хребтах — народного любимца. Он, польщенный, решил предстать перед ней во всей красе. Откинул крышку дипломата, извлек бутылку и водрузил на стол…

Дама в восхищении зажмурилась:

— Роскошь…